Messaggero di Zeus e degli dei, guida delle anime, abile nei commerci e nella dialettica, furtivo e ingannevole, giovane, malizioso e allegro, guardiano e protettore, inventore della musica e della produzione del fuoco, custode della memoria, profetico, notturno, signore dei sogni, Hermes è la figura divina della contiguità dell’universo. Partecipe di una doppia natura, celeste e titanica, è l’unico tra gli Olimpi, insieme solo a Zeus e Demetra, a ricevere l’attributo di “ctonio”, infero, sotterraneo. La velocità è la sua cifra stilistica: rapido nelle decisioni e negli spostamenti, abile nell’allestire sotterfugi e paziente nell’adattarsi alle avversità. Dio della mediazione e del passaggio, compreso quello dalla veglia al sonno e, per ultimo, dalla vita alla morte.

Un giovane dio dai giovani poteri / Il tema del doppio e altre curiosità / Il dio dei quattro elementi / I misteri di Demetra / Natura ermetica della musica / Parola, canto e memoria / La “bacchetta magica” di Hermes, l’intelligenza che vince su tutto / Le erme barbute / Gli oracoli di Hermes / Il lato oscuro di Hermes

Un giovane dio dai giovani poteri

Hermes (Ἑρμῆς) è figlio di Zeus e Maia, la maggiore delle figlie del titano Atlante, che regge sulle spalle la volta del cielo, e la più anziana delle Pleiadi.

È stato dato alla luce in una grotta sul monte Cillene in Arcadia, un antro ampio, oscuro e fumoso, e per questo viene chiamato Cillenio (Κυλλήνιος). In questa regione fu allevato da Acaco, mitico personaggio figlio di Licaone, da cui riceve il soprannome di Acacesio (Ἀκακήσιος, Paus. 8, 30, 6, e 8, 36, 10).

Hermes è un dio alato. È il messaggero (ἄγγελος), l’araldo (κῆρυξ, fin da Hom. Il., 24, 350, e poi, ad es. in A. Ag. 515), in maniera specifica araldo di Zeus e degli dei infernali (κῆρυξ θεῶν ὑποχθονίων, Bibliotheca, 3.10.2), Argifonte (Ἀργειφόντης, uccisore di Argo), servitore degli dei (λάτρις δαιμόνων, E. Ion, 1), il ministro (διάκτορος), la guida (πομπός), il cercatore (μαστήριος, “abile nel cercare”, occorre specificamente come epiteto del dio in A. Supp. 920), patrono (πρόξενος, benefattore, protettore dello stato), aiutante, portatore di fortuna (Ἐριούνιον, come specifico epiteto di Hermes fin da Hom. Il. 24, 457, e poi, ad esempio, in Ar. Ra. 1144), pronto a soddisfare le preghiere degli uomini (εὐχὰς δὲ ἀνθρώπων ἕτοιμος τελέσαι, Paus. 7, 27,1), sebbene aiuti raramente (παῦρα ὀνίνησι, hymn. vv. 577-578)

τὸ δʼ ἄκριτον ἠπεροπεύεινύκτα διʼ ὀρφναίην φῦλα θνητῶν ἀνθρώπων.

e infinite volte inganna

le razze degli uomini mortali nella notte oscura.

Allegro, dal cuore giocondo (χαρμόφρων, v. 127), Hermes è il più socievole degli dei (τὸ κοινωνικὸν... μάλιστα τῶν θεῶν) e infatti lui solo è chiamato κοινός, pubblico, comune, popolare (Arist. Rh. 1401a, dove, però, koinòs ha anche il significato di “ritrovamento fortuito”).

Dio dei commerci (ἐμπολαῖος, Ar. Ach. 815, chiamato proprio Hermes “del mercato”, Ἀγοραῖος, ad es. in Ar. Eq. 297, e in Paus. 2, 9, 8), apportatore di guadagni (κερδῷος, Heliod. 6.7) definito anche dio della ragione e del guadagno (λόγιος καὶ κερδῷος, VA 5, 15).

Guardiano della porta (πύλαιος o προπύλαιος), spia di nascosto accanto alle porte (νυκτὸς ὀπωπητῆρα, πυληδόκον, hymn. v. 15), vigile (εὔσκοπος, “dalla vista acuta”), astuto, ingannatore (δόλιος), principe dei ladri (ἄναξ φηλητῶν, v. 292, e in E. Rh. 215), dissimulatore, dai pensieri nascosti (κλεψίφρονος, hymn. v. 413), versatile, dalla mente sottile (πολύτροπος, αἱμυλομήτης, v. 13), leggero, furtivo, non si sente il rumore dei suoi passi, penetra attraverso le serrature (v. 147)

αὔρῃ ὀπωρινῇ ἐναλίγκιος, ἠύτʼ ὀμίχλη.

simile a brezza autunnale o nebbia.

È un giovane dio dai giovani poteri (νέον νέοι κρατεῖτε, A. Pr. 955) che guida e protegge i suoi simili. Fu lui stesso, armato di raschietto (στλεγγίς), a guidare i ragazzi della città beota di Tanagra contro una flotta arrivata dall’Eubea, e da allora viene chiamato Campione (Πρόμαχος, “favorevole in battaglia”, Paus. 9, 22, 2). In qualità di capo, leader, è chiamato anche Agetore (Ἀγήτωρ, 8, 31, 7).

Divinità tutelare dei ginnasi e delle palestre, presiede all’istituzione dei giochi e delle gare (Ἐναγώνιος o ἀγώνιος, 5, 14, 9, e anche P. Pi. 2, 10). A lui sono intitolate le Hermaia, feste cittadine celebrate in varie parti della Grecia durante le quali i ragazzi si divertivano a sfidarsi in giochi e competizioni sportive (Paus. 8, 14, 10).

|

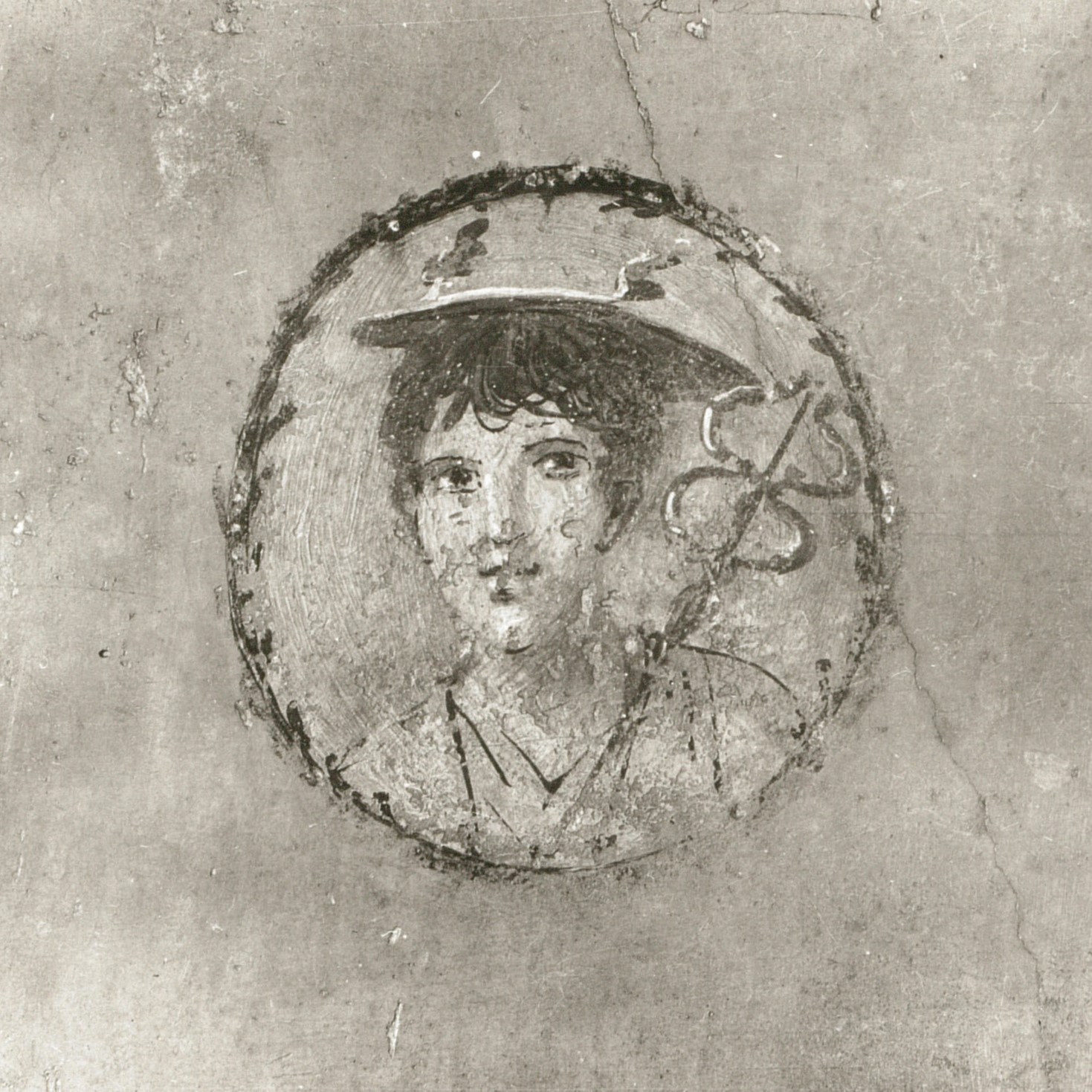

| Ragazzo come Hermes, Pompei, Casa di Marco Lucrezio Frontone (Ph. Josef Herstellung, Deutsche Fotothek) (Europeana) |

Il tema del doppio e altre curiosità

Secondo la tradizione più diffusa, a partire dall’Inno omerico, Hermes è figlio di Zeus e Maia, la nobile ninfa dai bei riccioli. Esistono però altre versioni che lo legano in rapporto a Pan, anche lui partecipe di una doppia natura, umana e caprina.

Pan e Hermes Crioforo, “portatore di ariete”, erano cultuati insieme presso un antico santuario sulle pendici meridionali del monte Lykaion, ruvida regione pastorale d’Arcadia, presso la sorgente del fiume Neda.

— Su Pan dio d’Arcadia leggi Teofania e morte di Pan. Dal Dialogo sul tramonto degli oracoli

Insieme a Pan sarebbe stato dato alla luce da Penelope dopo che, sedotta da Antinoo, venne mandata da Odisseo a casa del padre Icario a Mantinea, in Arcadia (Epit. 7.38), oppure, secondo un’altra fonte ancora, Hermes e Penelope sarebbero i genitori di Pan (Hdt. 2, 145.4).

Ad Hermes è attribuito inoltre un amore con Afrodite dalla quale ebbe Ermafrodito (DDeor.), fanciullo femmineo che però conserva anche la sua virilità.

Tra le piante sacre al dio si ricordano il corbezzolo selvatico, albero dal quale gli abitanti della Beozia ritenevano che Hermes fanciullo si fosse nutrito (Pau. 9, 22, 2), ed anche il mirto, materiale di cui Hermes si serve, unito a vimini e tamerici, per costruire i suoi sandali fatati (hymn. vv. 79 ss.), pianta che ha anche una importante valenza funeraria.

La pietra preziosa preferita da Hermes, associata al pianeta Mercurio, è lo smeraldo (σμάραγδος, Ps.-Callisth. 1.4.6).

Nella letteratura greca è menzionato anche un rapporto di diretta discendenza tra il divino messaggero e Roma. Tra i figli di Hermes, avuto con una ninfa, è infatti annoverato Evandro, uomo saggio e tra i più valenti soldati d’Arcadia, inviato dal governo della sua città, Pallantium, a fondare una colonia presso il fiume Tevere che sarebbe poi diventata una parte dell’Urbe. Dalla città d’origine del mitico fondatore deriverebbe il nome del colle Palatino (Paus. 8, 43, 2).

Il dio dei quattro elementi

aria, terra

Hermes possiede dei bellissimi sandali d’oro degli immortali (καλὰ πέδιλα ἀμβρόσια χρύσεια, H. Od. 5, 44-45), che al soffio del vento lo portano sul mare e sulla terra infinita.

E se, elegante come un giovane gabbiano, vediamo Hermes alato solcare rapidamente l’aria, la sua origine è invece rustica e terrestre, come la montagna in Arcadia dove è stato dato alla luce.

È un dio campestre (ἀγροτήρ, E. El. 463b). La sua natura è montana e pastorale e per questo riceve gli epiteti Agreo (Ἀγρεύς, cacciatore) e Nomio (Νόμιος, dei pastori, P. Pi. 9, 65). Tra gli strumenti musicali con i quali viene descritto o raffigurato vi è infatti anche la zampogna (σῦριγξ), inventata da Hermes stesso (hymn. v. 512).

In questa veste è il custode delle greggi (Epimelio, Ἐπιμηλίου) e possiede la capacità di moltiplicarle (Paus. 2, 3, 4). Tra gli epiteti legati a questa connotazione pastorale e agreste ricorre anche Crioforo (Κριοφόρος, portatore di ariete, 9, 22, 1), per aver allontanato una pestilenza da Tanagra, in Beozia, percorrendo il perimetro delle mura cittadine con un ariete in braccio.

|

| Rilievo con Hermes Crioforo, Atene (Europeana) |

acqua

Fu presso una sorgente in Arcadia, chiamata Tricrena, che Hermes appena nato venne lavato dalle Ninfe della montagna, e per questo è sacra (Paus. 8, 16, 1). Anche nella città di Fara, in Messenia, c’era una sorgente di acqua sacra al dio (ὕδωρ ἱερόν τοῦ Ἑρμοῦ) i cui pesci non potevano essere catturati proprio poiché ritenuti sacri (ἀνάθημα, lett. “offerta votiva”, 7, 22, 4).

Hermes è associato in rapporto con l’acqua e con i pesci anche in un curioso trattato del II secolo, dove sono descritti gli strumenti e le tecniche dei pescatori, in qualità di protettore delle attività di pesca (Opp. H., proemio del terzo libro):

σοὶ δ’ ἐμὲ τερπωλήν τε καὶ ὑμνητῆρ’ ἀνέηκανδαίμονες ἐν Κιλίκεσσιν ὑφ’ Ἑρμαίοις ἀδύτοισι.Ἑρμεία, σὺ δέ μοι πατρώϊε, φέρτατε παίδωνΑἰγιόχου […]

E gli dei tra i Cilici sotto il trono di Ermesmi inviarono come godimento e cantore.O Ermes, tu patrio a me, il migliore tra i figli dell’Egioco [...]

invocato affinché ispiri al poeta il canto dei tranelli escogitati per catturare i pesci (3, 13-14):

ἄναξ, πρώτιστος ἐμήσαο καὶ τέλος ἄγρηςπαντοίης ἀνέφηνας, ἐπʼ ἰχθύσι κῆρας ὑφαίνων.

Signore, per primo hai escogitato e mostrato come si compieogni tipo di pesca, tessendo sui pesci il loro destino.

fuoco

Un Hermes ancora bambino, prodigiosamente cresciuto di capacità e intelletto nel giro di poche ore terrestri, rubò per scherzo cinquanta vacche delle immortali mandrie del fratello, il temibile Apollo, escogitando mille ingegnosi inganni per non farsi scoprire.

Tornato nella sua grotta ebbe voglia di carni rituali (ὁσίη κρέας, hymn. v. 130). Uccise due vacche e, per cuocerle, dopo aver accumulato molta legna asciutta e poi sfregato un ramo d’alloro con un pezzo di ferro, accese il primo fuoco: che era già stato scoperto, dono di Prometeo agli uomini, ma Hermes è stato il primo a inventare l’arte di produrlo (τέχνη πυρὸς, v. 108) e poi a mostrare agli altri come fare (v. 111).

Ma alla fine, dopo aver cotto la carne sul fuoco da lui stesso acceso, decise di non mangiarla, bensì la appese sulle pareti della grotta a mo’ di trofeo. Il modo in cui gli dei olimpi ricevono le offerte rituali è proprio attraverso il fuoco, o meglio i fumi delle carni cotte sul fuoco degli altari che poi i mortali consumeranno in banchetto. Il fuoco esiste in funzione del sacrificio agli dei — ed in questo Hermes, il primo ad averlo saputo accendere e ad averlo dedicato agli dei, può essere considerato il primo sacerdote.

Hermes decide di astenersi dal consumo di carne rituale, e di lasciare che ne beneficino solo gli Olimpi. È un dono da parte sua, in cambio di quelli ricevuti, che lo rende pienamente accettato nel consesso divino, pur mantenendo una natura ambigua e ambivalente.

Questo non vuol dire che ad Hermes non si sacrificasse della carne, in particolare maiale. Tra le pietanze «degne di Hermes», spiccano dolci al vino, miele e fichi secchi (οἰνοῦττα μέλι ἰσχάδας, Ar. Pl. 1122). Altre offerte, oltre a quelle più preziose di oro, argento e avorio, sono latte, bacche di mirto, rose e viole (VA 5, 15).

|

| Hermes al sacrificio (Europeana) |

I misteri di Demetra

Il legame tra Hermes ed Eleusi, centro dei misteri iniziatici di Demetra, è nel toponimo stesso della città, che prende il nome dal figlio di Hermes e Daeira, figlia di Oceano (Paus. 1, 38, 7).

— Sui misteri di Demetra leggi Sacerdoti e sacerdotesse di Eleusi

Nei misteri di Demetra (letteralmente “nelle iniziazioni della Madre”, ἐν τελετῇ Μητρὸς) si allude a una storia circa Hermes e un montone (o ariete, κριός), ma non viene ulteriormente svelata. E poi c’è un epigramma di Metapo, compositore di iniziazioni e di ogni sorta di misteri (τελεστὴς δὲ καὶ ὀργίων), che cita insieme Hermes, Demetra e Persefone (4, 1, 7):

ἥγνισα δʼ Ἑρμείαο δόμους σεμνῆς τε κέλευθα

Δάματρος καὶ πρωτογόνου Κούρας...

Di Hermes purificai le sante case e i sentieridi Demetra e di Core primogenita...

Sebbene i misteri, proprio perché tali, non svelino molti particolari, è possibile immaginare che Hermes, dio del passaggio, accompagnasse il myste nel rito di iniziazione, verso una accresciuta condizione di conoscenza e partecipazione della natura divina.

— Sul ruolo di Artemide ed Ecate nei misteri eleusini leggi I misteri di Artemide e Prodromi di Ecate

Natura ermetica della musica

Gli strumenti musicali trovano uno spazio importante tra gli attributi di Hermes. In primo luogo la lira (λύρα), inventata dal dio stesso, costruita abilmente con il guscio di una tartaruga. La musica prodotta da Hermes con questo strumento, accompagnata da un canto melodioso e aggraziato, è soave, toccante, un’arte che consola affanni infiniti (hymn. v. 447) e che conduce a tre obiettivi (v. 449):

εὐφροσύνην καὶ ἔρωτα καὶ ἥδυμον ὕπνον.

la gioia, l’amore e il dolce sonno.

Hermes dona la lira ad Apollo, in cambio, oltre a una mandria e una sferza per guidarla al pascolo, riceve la capacità di suonare la cetra (κιθαρίζειν, v. 475), per allietare banchetti lussuosi, amabili danze e feste splendide.

La musica e il canto insieme, binomio inscindibile nella poesia arcaica, possiedono una natura subliminale, in grado di lenire le pene e addolcire gli affanni. In rapporto all’amore e al sonno, la musica appartiene a una dimensione taumaturgica e magica.

Parola, canto e memoria

Platone fa derivare il nome di Hermes da ἑρμηνεύς, interprete, dove εἴρειν significherebbe propriamente “inventare”, “parlare”": Hermes è quindi il dio che ha inventato la parola e l’uso della parola (τὸ λέγειν τε καὶ τὸν λόγον, Pl. Cra. 407e-408b).

Il legame di Hermes con la parola, il canto e la poesia trova conferma in due eccelse discendenze che le fonti gli attribuiscono. Insieme alla musa Urania ebbe come figlio il mitico poeta Lino, originario di Tebe, autore di una tra le prime cosmognonie (D.L. 1, Prologo):

ἦν ποτέ τοι χρόνος οὗτος, ἐν ᾧ ἅμα πάντʼ ἐπεφύκει.

Ci fu un tempo in cui tutte le cose crescevano contemporaneamente.

Ad Hermes è inoltre attribuita la paternità di Omero, concepito all’interno di un tempio nella città di Tebe, dove il dio alato possedette la moglie di un profeta mentre questi era impegnato in una funzione (Heliod. 3.14).

In rapporto alla memoria, tra i numerosi figli che le varie tradizioni gli ascrivono c’è l’argonauta Etalide, araldo rapido come il padre, dal quale aveva ricevuto in dono la memoria di tutte le cose. Una memoria che, nemmeno dopo aver affrontato gli «indicibili gorghi di Acheronte», riesce a essere sopraffatta dall’oblio. Il suo destino è quello di cambiare sempre dimora, essendo ora tra gli abitanti sottoterra, ora tra i viventi alla luce del sole (A.R. 1.645).

La “bacchetta magica” di Hermes, l’intelligenza che vince su tutto

L’attributo più noto e ricorrente di Hermes è senza dubbio la verga d’oro (ῥάβδον, ma anche κηρύκειον, bacchetta da araldo, Paus. 5, 27, 8 — suo epiteto è infatti anche χρυσόρραπις, “dalla verga d’oro”, Pi. P. 4, 175), donatagli dal fratello Apollo (hymn. vv. 529-532):

la splendida verga d’oro a tre punte [τριπέτηλος], che dà ricchezzae prosperità, e che sarà tua protezione; grazie a essasi compiono le norme delle buone parole e delle buoneazioni che io affermo di conoscere dalla voce di Zeus.

Apollo conosce, per privilegio profetico, le decisioni di Zeus (le «buone parole e le buone azioni»), Hermes fa sì che esse si compiano, comunicando agli uomini la volontà del sovrano celeste.

|

| Due serpenti intrecciati sormontano il puntale in bronzo di una bacchetta da araldo (fine VI-inizio V secolo aev) (The Met Museum) |

Con la sua verga incantata, in grado di addormentare o risvegliare, come con la frusta conduce la mandria al pascolo, Hermes guida le anime. Nel ruolo di psicopompo, accompagna le anime dei Proci «attraverso squallide vie», oltrepassate le acque di Oceano e la Rupe Bianca (Λευκάς πέτρα), le Porte del Sole e il Paese dei Sogni (δῆμος ὀνείρων), verso il prato degli asfodeli (λειμών ἀσφοδελὸν) (Hom. Od. 24, 2-4 ss.):

ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶν

καλὴν χρυσείην, τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει

ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει

Teneva in mano la verga d’oro bellissima con cui quando vuole incanta gli occhi degli uomini e risveglia coloro che dormono.

Ed anche mentre vola come un gabbiano verso l’isola di Calipso, inviato da Zeus per richiamare Odisseo a proseguire il viaggio, tiene in mano la magica verga (5, 47-48),

τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,

ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει.

con cui quando vuole può incantare gli occhi degli uomini e altri risvegliare dal sonno.

La stessa descrizione ricorre nell’Iliade (24, 343-344): la bella verga d’oro

τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει

ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει.

con cui incanta, se vuole, gli occhi degli uomini, oppure li sveglia dal sonno.

Dammi qualsiasi cosa, ne farò un oggetto lieto e felice. Ad affermarlo è Epitteto, filosofo del I-II secolo, di formazione stoica e permeato di platonismo. Secondo Epitteto, tutto ciò che la vita presenta, in bene o in male, non ha valore assoluto ma cambia in base a come noi lo rappresentiamo. Le pene, le malattie e le avversità, persino la morte, sono fenomeni indifferenti di per sé, che, se affrontati con giudizio e una corretta interpretazione, possono persino volgersi a nostro vantaggio: se qualcuno non si comporta con noi nel modo dovuto, ad esempio, non bisogna focalizzarsi sul male che ci arreca, ma sull’opportunità che ci viene offerta di esercitare le nostre virtù di generosità, assennatezza e benevolenza. Tutto può essere trasformato dalle nostre rappresentazioni (Epict. 3.20, 11-15):

Ecco cosa vuol dire trarre vantaggio dal prossimo! [...] è la bacchetta di Hermes [τὸ ῥαβδίον τοῦ Ἑρμοῦ]. «Tocca quel che vuoi», dice, «e diventerà oro». No. «Porta qualunque cosa, e io te ne farò un bene». Porta la malattia, la morte, la povertà, l’insulto, la condanna a morte: tutto ciò, grazie alla bacchetta di Hermes, diventerà vantaggioso.

La “bacchetta magica” di Hermes sarebbe quindi nient’altro che l’intelligenza, in grado, con la sua forza, di vincere su tutto.

Le erme barbute

Ἑρμᾶ, τί τὸ νιεῦρον, ὦ Γενειόλα,ποττὰν ὑπήναν κοὐ ποτʹ ἲχνι[ον [...];

Hermes, perché il tuo membro, dio Barbuto,al mento e non ai piedi [guarda]?

A Cillene, suo luogo di nascita, Hermes era adorato con la massima devozione nella forma di un semplice membro maschile eretto su un piedistallo (ὀρθόν ἐστιν αἰδοῖον ἐπὶ τοῦ βάθρου, Paus. 6, 26, 5).

Gli oracoli di Hermes

Un altro dono che Hermes riceve da Apollo è la conoscenza di una tecnica divinatoria particolare, una forma profetica “minore” rispetto alla mantica maggiore, privilegio, quest’ultima, che nasce da un contatto profondo con la mente di Zeus, e i cui segreti Apollo decide di mantenere per sé.

La mantica donata a Hermes consiste in una tecnica che allude alle api («vergini venerande, / sorelle per nascita, orgogliose delle loro rapide ali», hymn. vv. 552-553), considerate in qualche modo divine: produttrici del miele simile ad ambrosia, dotate di anima, inebriate di nettare, possedute dall’entusiasmo profetico e per questo anche simbolo dell’attività letteraria.

Hermes presiede inoltre a un’altra pratica mantica, la cleromanzia, che utilizza piccole pietruzze o ciottoli (μαντική διὰ τῶν ψήφων) a scopo divinatorio, sui quali erano probabilmente incisi dei numeri (Bibliotheca, 3.10.2).

Ad Hermes si chiedevano responsi attraverso le sue statue. A Fara, in Messenia, al centro della piazza del mercato si ergeva un’immagine in pietra di Hermes barbuto, di forma quadrata e non di grandi dimensioni, presso la quale era istituito un oracolo (χρηστήριον, Paus. 7, 22, 2-3). Davanti all’immagine era posto un focolare, anch’esso in pietra, cui erano fissate con il piombo delle lampade di bronzo. Al tramonto, dopo aver bruciato incenso sul focolare e acceso le lampade con l’olio, l’interrogante poneva sull’altare, a destra dell’immagine, una moneta di rame sussurrando all’orecchio del dio la domanda che desiderava porgli. Quindi si tappava le orecchie e lasciava il mercato. Uscito dal mercato si toglieva le mani dalle orecchie e la prima frase che avesse udito, anche per caso, era considerata la risposta del dio.

Come signore dei sogni (ἡγήτορʼ ὀνείρων, hymn. v. 14) Hermes è inoltre portatore dei messaggi divinatori contenuti in essi.

|

| Hermes che fluttua in aria (Albertina, Vienna) (Europeana) |

Il lato oscuro di Hermes

Hermes è il signore della notte, “amico della notte nera” (μελαίνης νυκτὸς ἑταῖρος, hymn. v. 290). È padrone dei sogni, forma privilegiata di comunicazione tra gli dei e i mortali, quando la mente umana sperimenta una sensorialità diversa, in una condizione sospesa della coscienza.

Per questo collegamento con la notte e i sogni, nel pasto della sera viene dedicata a Hermes l’ultima coppa del banchetto, prima del riposo (usanza osservata, tra gli altri, dal fiabesco popolo dei Feaci, Hom. Od. 7, 136-138, ed anche Lon. 4, 34, 3).

Ctonie, “sotterranee”, “del sottosuolo”, sono chiamate quelle divinità (οἱ χθόνιοι) che hanno un legame con il mondo degli spiriti e delle anime. In Esiodo ricevono questo attributo i Titani, perché dimorano nel Tartaro e sono figli della Terra (γηγενεῖς, Th. 697).

Tra tutti gli οἱ κάτω θεοί, gli dei del sottosuolo, Ade è il sovrano. Ad Ade, che insieme alla divinità indica anche il luogo, gli uomini accedono dopo la morte ed Hermes ve li conduce. Il rapporto tra Ade ed Hermes è suggellato da uno strumento magico di cui il signore dell’oltretomba fa dono al giovane dio, un elmo magico che ha la peculiarità di rendere invisibile chi lo porta (Bibliotheca, 1.6.2).

A differenza di Ade, e di altri dei che non hanno altra funzione se non quella svolta nel regno delle ombre, tra le divinità che appartengono alla sfera olimpica solo Hermes, Demetra e Zeus ricevono l’attributo di “ctonio”

Ed è proprio da Zeus che Hermes, oltre che suo araldo, viene propriamente investito della funzione di messaggero degli dei infernali (D.L. 8, 31):

Hermes è il custode delle anime [ταμίας τῶν ψυχῶν] e per questo è chiamato Guida [πομπαῖος], Custode della Porta [πυλαῖος] e Ctonio [χθόνιος], poiché è lui che conduce le anime fuori dai loro corpi, sia via terra sia via mare; e i puri sono portati nella regione più elevata, invece agli impuri non è permesso avvicinarsi ai puri e nemmeno tra di loro, ma sono avvinti dalle Erinni con legami indistruttibili.

|

| Hermes psicopompo con eidola (Europeana) |

Hermes infero, che agisce di nascosto (τὸν νύχιον, lett. che opera, che appartiene alla notte, oscuro come la notte, 128), è invocato da Oreste sulla tomba del padre (A. Ch. 1); insieme alla Terra, nella preghiera di Elettra (123-130):

O Hermes infero [Ἑρμῆ χθόνιε], araldo supremo del regno di sotto e del regno di sopra [κῆρυξ μέγιστε τῶν ἄνω τε καὶ κάτω], vieni in mio aiuto [κηρύξας ἐμοὶ], conduci a me gli spiriti inferi [τοὺς γῆς δαίμονας], spiriti che vegliano sulla casa di mio padre, affinché ascoltino le mie preghiere, e la Terra che genera ogni cosa [Γῆ... ἣ τὰ πάντα τίκτεται] e, dopo averle nutrite, ne riceve a sua volta la crescita; e intanto, mentre verso ai morti queste offerte lustrali [χέρνιβες, pl. di χέρνιψ, acqua sacra usata nei riti di purificazione], invoco mio padre...

Ancora, in un solenne canto, Hermes è invocato insieme alla Terra e ad altre divinità infere perché facciano riemergere dalle ombre lo spirito di Dario, mentre vengono offerte libagioni (χοὰς, libagioni sacre di acqua e vino che possono essere mescolati con miele e latte) versate a terra, affinché la terra stessa ne beva (A. Pers. 628-630):

O sante divinità degli inferi [χθόνιοι δαίμονες ἁγνοί], Terra ed Hermes, e tu, signore dei morti [βασιλεύς ἐνέρων], conducete alla luce lo spirito che è sottoterra...

Insieme alla Terra e alle Grazie, Hermes viene inoltre invocato per la buona sorte, con l’augurio che le cose possano andare per il meglio (Ar. Th. 300).

Ad Atene, inoltre, sacrificavano alle statue di Plutone, Terra ed Hermes tutti coloro che erano stati assolti da un delitto, sia stranieri sia cittadini (Paus. 1, 28, 6).

Insieme a Zeus, Hermes ctonio era invocato dagli abitanti di Platea nei riti funebri annuali in onore dei soldati elleni morti in battaglia e lì sepolti (Plu. Arist. 21, 5).

In queste occasioni il magistrato, indossando una tunica viola e con la spada in mano, attraversava la città fino alle tombe, reggendo una brocca d’acqua raccolta da una sorgente sacra, era accompagnato da carri pieni di corone di mirto e da cortei di giovani che recano libagioni di latte e vino e brocche di olio e mirra.

⸻